Un expert explique le virus mortel derrière la tragédie hollywoodienne

Le récent décès tragique de plusieurs membres d'une équipe de tournage hollywoodienne a mis en lumière un virus rare mais potentiellement mortel : le hantavirus. Bien que les infections à hantavirus soient peu fréquentes, elles peuvent être extrêmement graves, entraînant un syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH) qui est fatal dans environ 40 % des cas. Un expert virologue explique la nature de ce virus, ses modes de transmission, les symptômes qu'il provoque et les mesures de prévention à prendre.

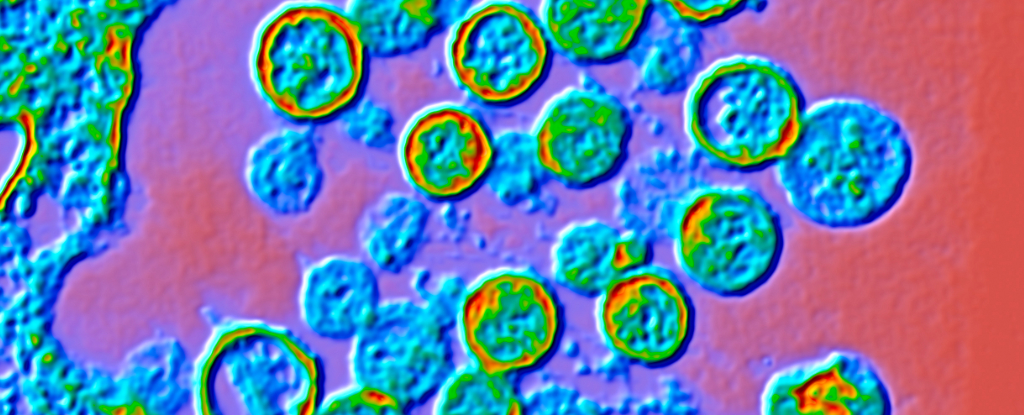

Les hantavirus ne sont pas un seul virus, mais plutôt une famille de virus appartenant au genre *Orthohantavirus*. Ils sont transmis aux humains principalement par les rongeurs, qui sont les hôtes naturels de ces virus. Différentes espèces de rongeurs sont porteuses de différentes souches de hantavirus, et la répartition géographique de ces rongeurs détermine les zones où le risque d'infection humaine est le plus élevé.

La transmission du hantavirus à l'homme se fait le plus souvent par inhalation de particules virales présentes dans les excréments (urine, fèces), la salive ou les nids de rongeurs infectés. Ces particules peuvent être aérosolisées, c'est-à-dire se retrouver en suspension dans l'air, lors du balayage ou du nettoyage de zones contaminées, comme des granges, des cabanes, des greniers ou des garages. L'exposition peut également se produire lors de la manipulation directe de rongeurs infectés, vivants ou morts, ou de leurs nids, bien que cela soit moins fréquent. La transmission interhumaine du hantavirus est extrêmement rare et n'a été documentée que pour une souche spécifique en Amérique du Sud (virus Andes).

En Amérique du Nord, la souris sylvestre (*Peromyscus maniculatus*) est le principal réservoir du hantavirus responsable du SPH, connu sous le nom de virus Sin Nombre. D'autres espèces de rongeurs, comme le rat du coton (*Sigmodon hispidus*) et le campagnol à dos roux de Gapper (*Myodes gapperi*), peuvent également être porteuses de hantavirus, mais sont moins fréquemment associées à des cas humains.

Les symptômes du SPH apparaissent généralement entre une et huit semaines après l'exposition au virus. La maladie se déroule en deux phases principales :

- Phase prodromique (phase initiale) : Cette phase ressemble à une grippe sévère, avec des symptômes tels que fièvre, frissons, maux de tête intenses, douleurs musculaires (surtout dans le bas du dos, les hanches et les cuisses), fatigue et troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales). Ces symptômes non spécifiques rendent le diagnostic précoce difficile.

- Phase cardiopulmonaire : Cette phase se développe rapidement, souvent en quelques jours, et se caractérise par une détresse respiratoire aiguë. Les poumons se remplissent de liquide (œdème pulmonaire), ce qui entraîne une toux sévère, un essoufflement important et une hypoxie (manque d'oxygène dans le sang). Une hypotension (pression artérielle basse) et une insuffisance cardiaque peuvent également survenir. Cette phase nécessite une hospitalisation immédiate en soins intensifs, avec une assistance respiratoire (ventilation mécanique) et un soutien hémodynamique.

Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique pour le SPH. La prise en charge repose sur des soins de support intensifs, visant à maintenir les fonctions vitales du patient (respiration, circulation sanguine) pendant que son système immunitaire combat le virus. Une détection précoce et une hospitalisation rapide sont cruciales pour améliorer les chances de survie.

La prévention de l'infection à hantavirus repose sur des mesures visant à éviter le contact avec les rongeurs et leurs excréments :

- Éliminer les sources de nourriture et d'abri pour les rongeurs : Conserver les aliments dans des récipients hermétiques, éliminer les déchets et les débris autour des habitations, boucher les trous et les fissures dans les murs et les fondations.

- Ventiler les espaces clos avant de les nettoyer : Ouvrir les portes et les fenêtres pendant au moins 30 minutes avant de nettoyer des zones potentiellement contaminées (granges, cabanes, etc.).

- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) : Lors du nettoyage de zones potentiellement contaminées, porter un masque respiratoire N95 ou un masque anti-poussière, des gants en caoutchouc ou en plastique, et des lunettes de protection.

- Désinfecter les zones contaminées : Utiliser une solution d'eau de Javel diluée (1 partie d'eau de Javel pour 9 parties d'eau) ou un désinfectant commercial pour nettoyer les surfaces et les objets souillés par les rongeurs. Ne jamais balayer ou aspirer à sec les excréments de rongeurs, car cela peut aérosoliser les particules virales.

- Éviter le contact direct avec les rongeurs : Ne pas manipuler les rongeurs vivants ou morts à mains nues. Utiliser des pièges pour capturer les rongeurs et se débarrasser des carcasses de manière appropriée (enterrer profondément ou incinérer).

- Se laver les mains soigneusement : Se laver les mains à l'eau et au savon après avoir manipulé des objets potentiellement contaminés ou après avoir été à l'extérieur dans des zones où des rongeurs peuvent être présents.

La tragédie hollywoodienne rappelle la dangerosité potentielle du hantavirus et l'importance de la prévention. Bien que les cas humains restent rares, la gravité du SPH souligne la nécessité de prendre des précautions pour minimiser le risque d'exposition, en particulier dans les zones où les rongeurs porteurs du virus sont présents. Une sensibilisation accrue du public et des professionnels aux risques liés au hantavirus et aux mesures de prévention appropriées est essentielle pour éviter de nouvelles tragédies.